「今の自分にできること」でセカンドキャリアを選んではいけない

- 2020.05.06

- セカンドキャリア

こんにちは。坂口友亮です。

セカンドキャリアを選ぶ際に「今の自分にできること」だけで考えると、失敗します。

すぐに稼がないと収入がない、周りの人から出遅れてしまうのでは…と、あせる気持ちはよくわかります。

しかし、その「あせり」があなたのキャリアを先細りさせてしまいます。

今回は「これだけは避けてほしい」典型的な失敗パターンを2つ紹介します。

1つは「今の自分のスキルを無理に活かそう」とすることです。

もう一つは、

- 社会に求められている仕事

- すでにある仕事

- お金がすぐに稼げる仕事

この辺りから「とりあえず、今の自分にもできそうな仕事を選ぶ」ことです。

これらの失敗をさけるためには「自分にできること」の認識をアップデートする必要があります。

そのための具体的な対策(ワーク)を2つ紹介します。

失敗①今の自分のスキルを無理に活かそうとする

例えば、サッカーに打ち込んできた人が自分のスキルを無理に活かそうとすると「指導者」や「解説者」など、選択肢が限られます。

もちろん、現役時代から指導者や解説者になることを意識して準備をしてきた、もしくは指導や解説に強いモチベーションがある場合は問題ありません。

同じ競技なら経験を活かせるのでは?と思うかもしれませんが、選手と指導、選手と解説者では求められるスキルが全く違います。

そして「指導者」も「解説者」も選手の数に比べると圧倒的に少ないため、イスの数は限られています。

自分のスキルを無理に活かそうとして、上手くいくほど甘くありません。

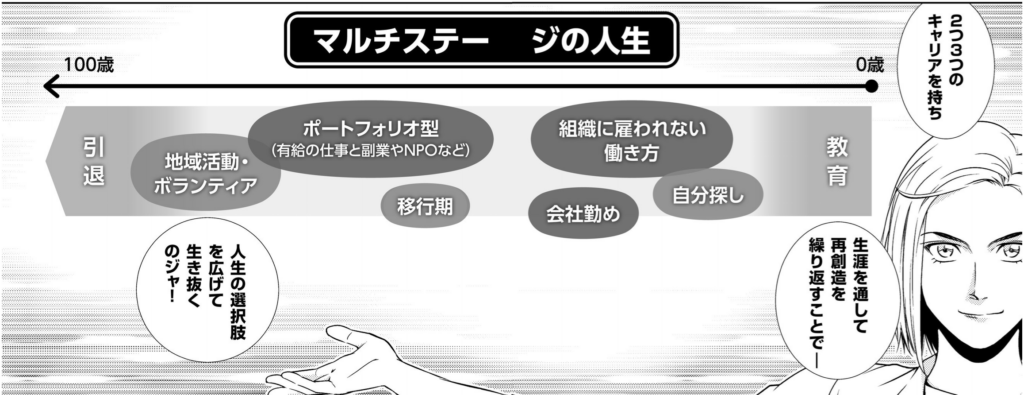

「人生100年時代」と言われる現代は時代の流れも早く、一つだけのスキルで一生を終えるのは難しくなっています。

40代、50代になってもスキルの学び直しや知識のアップデートが必要な時代です。

もしあなたが20代、30代なら「自分にはこれしかない」と考えるのは早すぎます。

失敗②とりあえず、今の自分にもできそうな仕事を選ぶ

例えば「自分はサッカーしかしてこなかったから…」と考えて、自分にも出来そうな仕事を選ぶパターン。

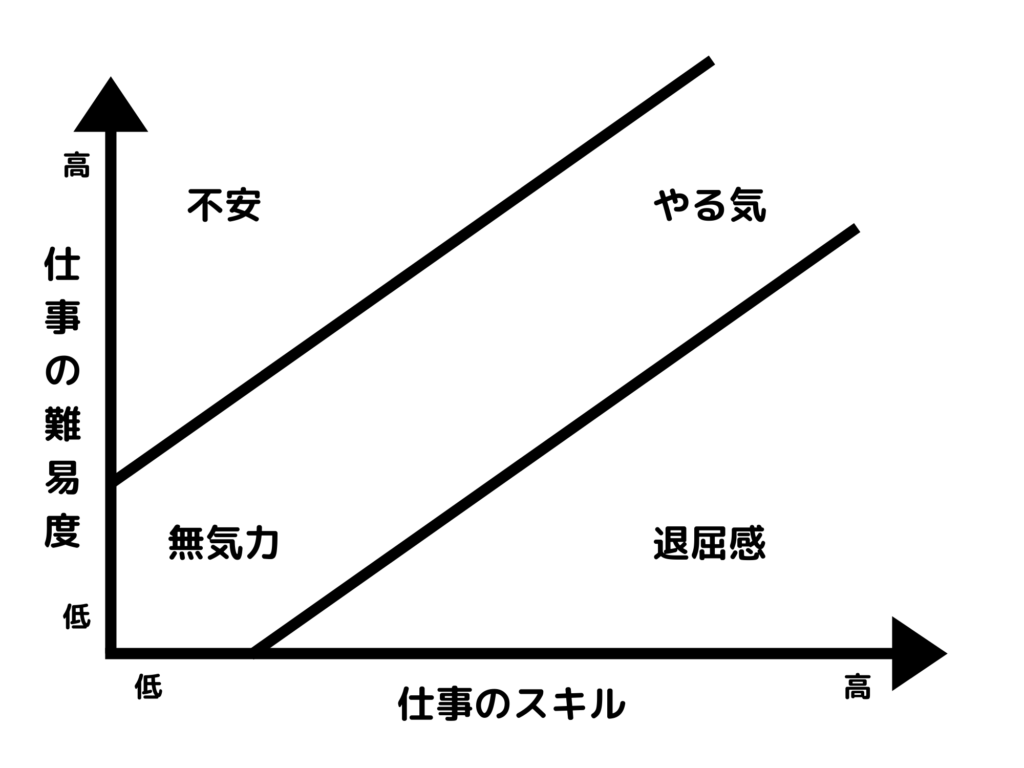

しかし、何も考えず別の業界に行っても、次の図の「無気力」または「不安」のゾーンの仕事を選ぶことになってしまいます。

上の図の無気力ゾーンにあるような「簡単かつスキルも低い」仕事は幸福感を低下させ死亡率を上げるとされています。

また不安ゾーンにある「スキルが追いついていないのに難しすぎる仕事」も脳卒中や心筋梗塞にかかりやすく、早死にしやすいことが明らかになっています。

仕事の満足度を上げ、健康に働くには「適度なストレス」が必要です。

「できること」の意識を変える

どちらの失敗も「できること」を表面的にとらえていることが問題です。

「自分のできること、得意なことを生かしたい」という方向性が間違っている、とは言いません。

ですが、あなたの得意なことは「表面的なスキルや知識」ではなく「自然にできること」にこそあります。

普段、私たちは自分の行動や思考を自分でコントロールしているように感じていますが、実は9割以上が無意識によってコントロールされていることが脳科学の研究で明らかになっています。

「得意なこと」も例外ではありません。そのイメージはよく氷山に例えられます。

ただ、無意識にやっていることに自分で気づくことは中々できません。

では、どうすれば「自然とできる思考・行動」に気付けるのでしょうか?

対策①ストレングスファインダーを受ける

ストレングスファインダーとは、アメリカのギャラップ社が開発した「強み」の診断ツールです。

ただ、ストレングスファインダーを受けるだけでは十分ではありません。

ストレングスファインダーで明らかになる「資質」について正しく理解する必要があります。

資質について正しく理解したら、次は「人生の棚卸し」に入ります。

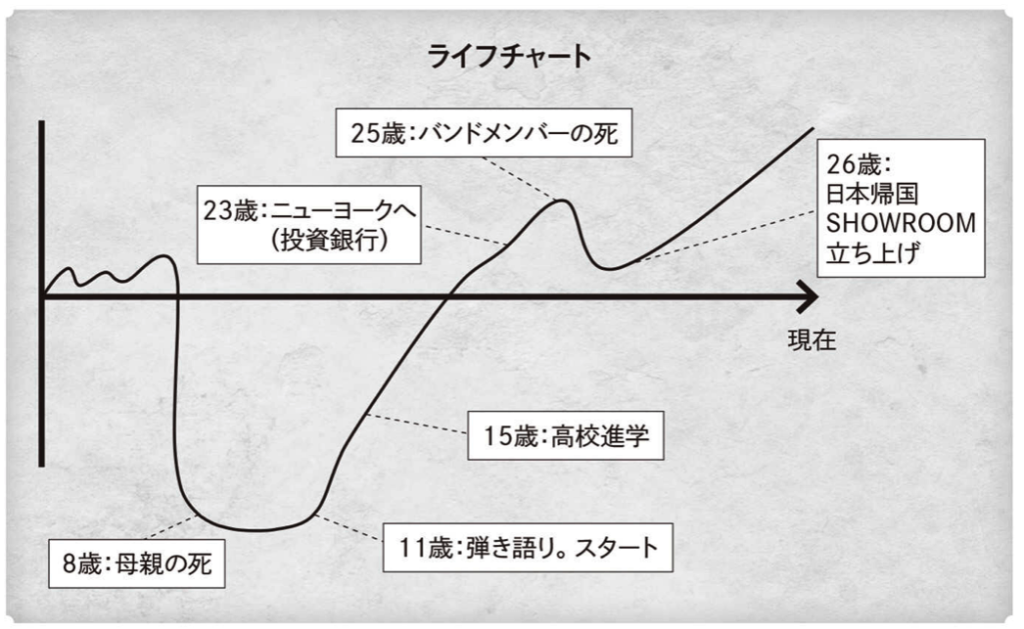

対策②ライフチャートで「人生の棚卸し」をおこなう

ライフチャートとは「メモの魔力」で紹介されている、自分の人生を振り返るためのフレームワークです。

やり方は以下の通りです。

1. ヨコ軸に年齢、タテ軸に感情を設定した図を書く

2. 生まれたときを「0」として現在までの感情の起伏を描く

3. 人生の歴史をいくつかのフェーズに分ける

4. それぞれのフェーズにおける出来事やエピソードを書き入れる

5. 標語を抽出し、自分のストーリーを魅力的に伝えられるようにする

「メモの魔力」

自分の得意なことを振り返る上で、特に重要なのが「成功体験」です。

- 成果が出た経験

- 充実していた(楽しかった)時期

- 特に意識しなくても上手くいっていた、社会的な評価を得ていた時期

- 逆境を乗り越えた経験

- 問題を解決した経験

このあたりをガッツリ深掘りする必要があります。

なぜなら、得意なことは自然とやっていて「なぜか上手く」ので、そういう時期にこそあなたの得意なことが発揮されていた可能性が高いからです。

特に

「自分がその時、どんな行動をとっていたか?」

「周りはどんな環境だったか?」

という行動と環境の面から、箇条書きで、それぞれの体験について最低5個は書き出してみてください。

思いつかない場合は、ストレングスファインダーのTOP5の資質の説明文(テストを受けると見れるようになる)をよく読んで、改めてライフチャートを振り返り、

「知らず知らずのうちに自分の資質が発揮されていないか?」

を思い出してみてください。

じっくり考えれば、自分の資質が発揮されていた出来事が必ず見つかります。

ライフチャートを書くことには、自分の人生を俯瞰で見つめ直す効果もあります。

「今の自分にできることを探さなくては」と視野がせまくなっている状態から、ふっと引き離して人生を考え直すきっかけになります。

競技を通じて身に付けた「得意なこと」を一般化する

アジアサッカー連盟の阿部博一さんは「アスリートには身につけた能力を一般化する力が欠けている」と言います。

アスリートは競技を通じて社会で活躍するために必要な力を高いレベルで身に付けているはずだ。

しかし、そのことを自分自身が認識していないために、

「自分はスポーツをしてきたので、それを通じて身に付けた、考え抜いて計画的に物事に取り組む力があります!」

といった言葉ではなく、

「自分はスポーツしかやってこなかったので……」

という、まるで競技を続けていることがマイナスであるかのような言葉が出てくる。

なぜこうなってしまうかというと、競技を通じて身に付けたことを、ただ競技の文脈の中でしか考えていないからだろう。

幅広い分野で活躍できる力があるにもかかわらず、狭い領域で自分の能力を考えてしまうアスリートが多い。

つまり、自身の分野で身に付けた能力を他分野に「横展開」し、どのように活用できるか思考する力である「一般化力」が欠如しているのだ。

引退したアスリートは、その後何ができるか|東洋経済オンライン

一般化とは、簡単に言うと

具体的な出来事から、より本質的なものを抜き出す作業

のことです。

先ほどの「ストレングスファインダーを受ける」「ライフチャートを書く」というのも、まさに自分のアスリートとしての能力を一般化し、他分野に応用するためのワークです。

アスリートがセカンドキャリアで活躍するために必要なのは、小手先のスキルではありません。

競技に真剣に打ち込んだ経験と、それを一般化する作業です。

そして、一般化する作業に特別なテクニックは必要ありません。

適切なフレームワークと、それをやり切る意志さえあれば、誰にでもできます。

-

前の記事

ストレングスファインダーで仕事を決めてはいけない。正しい使い方を教えます 2020.05.02

-

次の記事

コンプレックスをモチベーションにしていると、克服してしまった時につらいよね、という話 2020.05.08